メニュー

2025/7/23

生物班は3年生3人、2年生6人、1年生5人が所属しています。主な活動は、年2回県下の高校生が集う自然科学部門研究発表大会に向けての研究、湖風祭で販売する商品の制作、飼育、語り合いとのことです。

好きな生物や興味を持ったきっかけは、昆虫、魚、両生類、鳥、恐竜、海洋哺乳類、植物と様々です。「みんな違ってるから楽しい。とにかく生き物が好きで、つい口に出る言葉は『カワイイ』『オモシロイ』『ウツクシイ』ばかり」と語ってくれました。

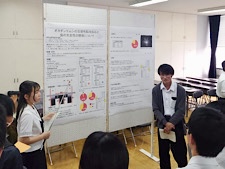

6月8日に米原で行ったポスター発表のテーマは「オカダンゴムシの交替性転向反応と負の光走性の関係について」。ダンゴムシには「左へ曲がると次は右へと交互に方向転換をする」という習性と「光を避けようとする」という習性があるが、実際はどちらが優先されるのか。ダンゴムシの世界を見つめる実験に取り組みました。

取材中、湖風祭で販売する葉脈カードの制作が生物室で始まりました。きれいな作品になりそうな葉を持ち寄り、水酸化ナトリウム水溶液で葉のタンパク質を溶かしていくと、うまく溶けたものと溶けずに茶色になる葉があり、これから試行錯誤が始まる様子でした。もう一つ、昨年好評だったDNA模型ストラップも販売予定。今年は制限酵素EcoRI(エコアールワン)の認識配列を模したもので、熱のこもった説明から制限酵素へのリスペクトが十二分に伝わってきました。

向かいの教室の小さな水槽にはオウミヨシノボリが泳いでいて、班長が近付くと懐いて寄ってくるのが可愛かったです。他に飼育しているのはダンゴムシとヤゴで、5月末にブルーギル(飼育歴6年半・環境省飼養許可取得済)が死んでしまい悲しいと語ってくれました。

長期休暇に琵琶湖博物館や関西圏の博物館へ行くと、みんな好きなエリアに散らばって行方知れずになるそうです。時には琵琶湖や川や公園へ研究対象の採取に出かけます。先日は近江神宮へアリジゴク(ウスバカゲロウの幼虫)採取に行ったところ、道中に咲くタンポポに足を止め考察。何か見つけるたびに立ち止まるので、駅からわずか400メートルの近江神宮になかなかたどり着けなかったそうです。参道の階段でアリジゴクを探す高校生の姿は珍しいようで「何をしてるの」とよく声を掛けられると話してくれました。

研究を通してその生物の世界に触れ、生き物の目線になれる彼らは、朗らかで優しいと感じました。顕微鏡のミクロの細胞分裂から博物館のクジラの骨格標本まで、とにかく「カワイイ」と語る彼らの言葉は、常に生物への愛と敬意が溢れ心地よいものでした。「自分たちで設定した疑問を、自分たちで探究していく力を付けてほしい」と願われる顧問の先生もまた、生き物への愛に満ちていました。

NHK朝ドラ「あんぱん」のモデルやなせたかしさんの歌詞「みんな みんな生きているんだ 友だちなんだ」に通じる世界観で、多方面から世界を見ている。そんな生物班が膳所高校にありました。